实训一:心电图描记

实训目的:

心电图利用心电图机在体表记录心脏每一次心动周期所产生电激动变化的连续性曲线,心电图对心律失常、心肌梗塞有特殊的诊断价值。因此,心电图在临床上使用非常广泛。通过本次实验课,要求学生:

1、掌握心电图操作方法、导联的连接及探查电极安放部位。

2、熟悉心电图机各按钮的功能和操作步骤和注意事项。

实训内容:导联的连接和心电图的描记

实训前准备:

1、用物准备:心电图机、酒精棉球、镊子、心电图纸、油膏缸、

2、评估对象:正常人

3、操作前检查:心电图机电量是否充足;机器及导线、附件(包括心电图纸)是否齐全、完整;心电图机描记笔及各个控制旋钮是否都在零或固定位置,若不在,要旋回规定位置;接好地线。

实训操作步骤:

1、打开心电图机,再次检查心电图机。

2、给受检查者讲解检查心电图的目的、意义,要求受检查者配合。

3、体位:病人仰卧位,充分暴露心前区和四肢末端,医护人员站于右侧。

4、涂导电液(酒精棉球擦洗脱脂)

5、按规定接好导联线。

导联连接完成之后检查一次,确保无错误。

6、校正:心电图机的走纸速度,设定常规走纸速度25mm/s,标准电压为1mV=10mm。将描记笔调至记录纸中间,调节灵敏度控制器及抗干扰开关。

7、出图:按导联旋钮开关顺序,逐个拨动开关、按次序记录Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF、V1、V2、V3、V4、V5、V6十二个导联的心电图,一般各导联记录3~5个心动周期即可。

8、记录:检查完后再核对一遍,取下描记好的心电图纸,在心电图纸上标明被检者的姓名、性别、年龄、科别、床号、描记日期、时间及各导联名称。

9、整理:描记完毕,将导联开关旋回到"0"位,关闭电源开关,然后撤除各个导线,并将病人局部皮肤擦拭干净,帮助病人整衣下床。

注意事项:

1、检查心电图机电量是否充足;机器及导线、附件(包括心电图纸)是否齐全、完整;心电图机画笔及各个控制旋钮是否都在零或固定位置,若不在,要旋回规定位置;接好地线。2、告知受检查者检查无疼痛,无损害,打消其顾虑,使其肌肉放松,消除情绪紧张。

3、请受检查者除去身上佩带的各种金属饰物及通讯工具;受检查者肢体避免接触床体的金属部分。

4、操作时要把心电图机上的除干扰按键打开。

5、注意保温,避免室温过低引起肌肉颤动。

6、受检者的导联连接部位用酒精棉球擦洗脱脂。

7、正确连接导联,导联连接完成之后检查一次,确保无错误。

实验二:心电图的分析

实训目的:

将所做之心电图进行各个波段、波形、心电轴、心率的测量,并熟悉其名称及书写方法。记录于实验报告。要求学生:

1、掌握各导联心电图的波形、间段、间期的测量,及测量电轴的方法;正常心电图各波、间期的正常值;心肌缺血、心肌梗死、过早搏动、扑动与颤动、心脏肥大、异位心动过速、房室传导阻滞等临床常见异常的心电图特征。

2、熟悉心电图的分析方法、步骤。

实训方法:

1、由教师指导心电图的测量法并介绍其正常值。

2、学生测量一份完整心电图。

3、由学生填写其测量结果,并分析作出结论。

实训前准备:

小分规、小透明尺、心电图报告单。

实训内容:分析正常心电图、临床常见异常心电图如心肌缺血、心肌梗死、过早搏动、扑动与颤动、房室传导阻滞、心脏肥大、异位心动过速、束支传导阻滞等的心电图特点。

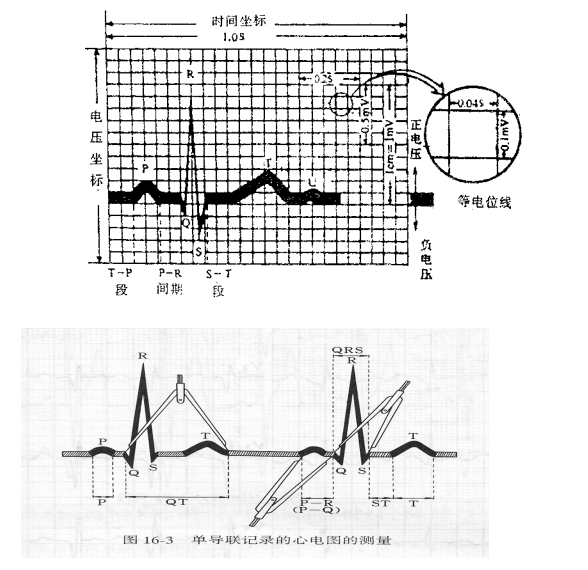

认识心电图纸

1、上下距离代表电压,当输入定准电压为1毫伏使曲线移位10毫米时,每小格

(1mm)为0.1毫伏(mv)。

2、 横距代表时间,当心电图纸移动的速度为每秒25毫米时,每一小格(1mm)为 0.04秒。

心电图分析步骤:

分析心电图前应详细检查所录图形有无技术性错误,电压高度是否合适,然后仔细观察每一导联随意的图形并作下列的分析:

1、心律:先看有无P波,有无R波,再检查P一R间期,P—P或R—R间期是否规则,P波与QRS波的方向及其关系是否正常,以决定为何种心律。

2、心率:

3、P—R间期的时限。

4、QRS综合波的时限。

5、Q一T间期的时限。

6、检查心电图中各部的变化。①P、QRS及T波振幅方向是否正常,形状有否特殊,时限是否延长;②s—T段是否偏移(向上、向下);③检查各导联中有无其他的特殊改变。

7、综合以上所得结论(应结合临床情况)作出心电图诊断。

(1)正常心电图

(2)大致正常心电图:指在个别导联上QRS波群出现切

迹,ST段轻微下移,T波轻微降低等改变。

(3)可疑心电图:指在若干导联上有轻度异常改变,但不足以肯定为某种异常。应说明可疑之处,如可疑右室肥大等。

(4)异常心电图:指心电图肯定的异常改变,而有病理意义,如急性前壁心肌梗塞、左房肥大等。

举例正常心电图分析:

1、P波代表心房肌除极的电位变化。

形态:P波的形态在大部分导联上一般呈钝圆形,有时可能有轻度切迹。心脏激活动起源于窦房结,因此心房除极的综合向量是指向左、前、下的,所以P波方向在Ⅰ、Ⅱ、aVF、V4-V6导联向上,aVR导联向下,其余导联呈双向、倒置或低平均可。

时间:正常人P波时间一般小于0.12s。

振幅:P波振幅在肢体导联一般小于0.25mV,胸导联一般小于0.2mV。

2、PR间期:从P波的起点至QRs波群的起点,代表心房开始除极的时间。

心率在正常范围时,PR间期为0.12-0.20s。在幼儿及心动过速的情况下,PR间期相应缩短。在老年人及心动过缓的情况下,PR间期可略延长,但不超过0.22s。

3、QRS波群代表心室肌除极的电位变化。

时间:正常成年人QRS时间小于0.12s,多数在0.06-0.10s。

波形和振幅:正常人V1、V2导联多呈rS形,V1的R波一般不超过1.0mV。V5、V6导联QRS波群可呈qR、qRs、Rs、R型,且R波一般不超过2.5mV。正常人胸导联的R波自V1-V6逐渐增高,S波逐渐变下,V1的R/S小于1,V5的R/S大于1.在V3或V4导联,R波和S波的振幅大体相等。在肢体导联,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联的QRS波群在没有电轴偏移的情况下,其主波一般向上。aVR导联的QRS波群主波向下,可呈QS、rS、rSr或Qr型。aVL与aVF导联的QRS波群可呈qR、Rs或R型,也可呈rS型。Ⅰ导联的R波小于1.5mV,aVL导联的R波小于1.2mV,aVF导联的R波小于2.0mV。

6个肢体导联的QRS波群振幅(正向波与负向波振幅的绝对值相加)一般不应都小于0.5mV,6个胸导联的QRS波群振幅(正向波与负向波振幅的绝对值相加)一般不应都小于0.8mV。否则称为低电压。

4、R峰时间(R peak time):

过去称为类本位曲折时间或室壁激动时间,指QRS起点至R波顶端垂直线的间距。如有R波,则应测量至R峰;如R峰呈切迹,应测量至切迹第二峰。正常人R峰时间在V1、V2导联不超过0.04s,在V5、V6导联不超过0.05s。

5、Q波:

除aVR导联外,正常人的Q波时间小于0.04s,Q波振幅小于同导联中R波的1/4.正常人V1、V2导联不应出现Q波,但偶尔可呈QS波。

6、J点:

QRS波群的终末与ST段起始之交接点称为J点。J点大多在等电位线上,通常随ST段的偏移而发生移位。还可由于心动过速等原因,使心室除极与心房复极并存,导致心房复极波(Ta波)重叠于QRS波群的后段,从而发生J点下移。

7、ST段:

自QRS波群的终点至T波起点间的线段,代表心室缓慢复极过程。正常的ST段多为一等电位线,有时亦可有轻微的偏移,但在任一导联,ST段下移一般不超过0.05mV;ST段上抬在V1-V2导联一般不超过0.3mV,V3不超过0.5mV,在V4-V6导联及肢体导联不超过0.1mV。

8、T波:

代表心室快速复极时电位变化。

9、QT间期:

指QRS波群的起点至T波终点的间距,代表心室肌除极和复极全过程所需的时间。QT间期长短与心率的快慢密切相关,心率越快,QT间期越短,反之则越长。心率在60-100次/分时,QT间期的正常范围为0.32-0.44s。

10、u波:

在T波之后0.02-0.04s出现的振幅低小的波称为u波,代表心室后继电位,其产生机制目前尚未完全清楚。u波方向大体与T波相一致。u波在胸导联较易见到,以V3-V4导联较为明显。u波明显增高常见于血钾过低。

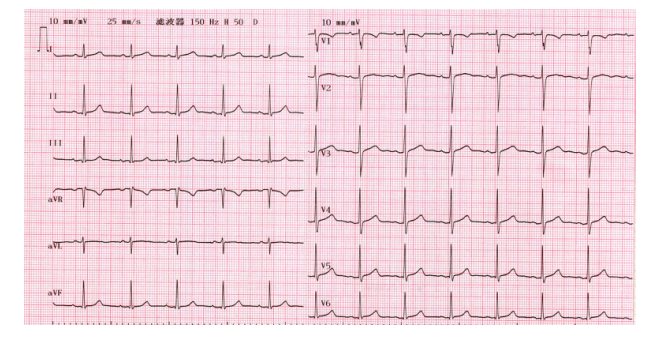

心电图报告单

姓名 ××× 性别 女 年龄 22岁 检查日期:2010.10.26

科别 门诊 内科门诊 病室 床号 报告日期:2010.10.26

临床诊断:体检

节律特征:窦性心律

心率:68次/分 心房率 心室率 P-R间期:0.18S

P波:Ⅱ、Ⅲ、aVF、V4~6直立,aVR倒置, QRS间期:0.16S

个别胸导联低平。 Q-T间期:0.40S

QRS波型: Ⅰ Rs Ⅱ qRs Ⅲ qRs

aVR Qr aVL rS aVF qRs

V1 rS V2 rS V3 RS

V4 Rs V5 Rs V6 qRs

电压: RV1=0.2mV RV5=1.4mV

RV1+SV5=0.4mV

RV5 +SV1=2.2mV

Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ= 3.1mV

T波:无病理性改变

S-T段:无病理性偏移

电轴:不偏

心电图诊断:1、窦性心率; 2常心电图

报告者:黄某

填写报告注意要点:

1、心律 分别记录为窦性、房性、交界性、室性或异位。

2、心率 报告每分钟心率次数,当心房率与心室率不一致时应分别报告之。

3、P波 分别报告为正常、窦性、房性、逆行性等。凡异常P波应描述其出现的导联、方向、电压、时间及形态。

4、ST段 分别报告为无偏移,无病理性偏移,凡有偏移者应报告发现偏移的导联、方向、形态及程度。

5、T波 分别用正常、低平、平坦、倒置、高尖等描述,凡有改变时应记录其出现的导联及形态。

6、QRS波 各导联分别以Q、R、S或q、r、s记录。

7、结合临床,提供参考意见,必要时建议复查。